乳児健診と発育すくすく外来

診療案内

診療案内

名古屋市と委託契約を結んでいる当院では、0歳の間(生後1か月頃と9か月頃の各1回)に2回無料で受診することができます。

名古屋市では今のところ乳児期の健診は3回(委託医療機関での上記の2回と3か月ごろに保健所で受ける健診)しかありませんが、乳児健診のタイミングでなくても、育児をされているうちに何か気になること分からないことがありましたら、お気軽に「発育すくすく外来」を受診してください。この場合は保険診療になりますが、乳児医療証があるので自己負担はありません。

委託医療機関(当院)でお受けいただく乳児健診では発育発達をチェックします。

第1回乳児健診票では、

といったことを診査します。

第2回乳児健診票では、第1回乳児健診票の内容に加えて、神経学的所見についての診察が加わります。

といったところを診査します。

また、乳児健診に限らず、気になることがあって受診されたお子さんの状態を診察させていただいて、良い方向に向かうアドバイスをさせていただき、専門家の指導を受けた方が良いと判断される場合には高次機関への紹介をさせていただきます。

電話:052-823-4122

現在、注意欠如・多動症(ADHD)を含む自閉スペクトラム症(ASD)、不器用さが目立つ発達性協調運動症(DCD)のお子さんは15人に1人と言われていますが、早期からの介入で二次障害(※)を予防することが大切と言われています。

日本の乳幼児健診システムは、乳児健診(乳児健康診査)として、一部公費負担となっていますが、回数が少ないことが問題と指摘されてきました。米国小児科学会では、乳児期に7回、1歳〜2歳半までに5回、3-21歳まで年1回健診を受けることが推奨されています。小さい頃からこまめに健診を受けることで、お子様の個性に合わせた発達サポート、アドバイスが受けられます。 健診では発育発達をチェックしますが、子育てで困ったこと、気になること、わからないことなど、気軽にご相談ください。

※ 二次障害:子どもの特性を配慮しないことによって、失敗や挫折を繰り返して自尊心を失い、頭痛・腹痛といった身体症状、不安・うつなどの精神症状、引きこもり・不登校・暴力などを引き起こすこと

Bright Futures (明るい未来) を目指して

かねてより、少子化の影響や乳幼児の発育に対する考え方の変化、インターネットで情報の検索が容易になった事などの影響で、どうしたら良いのか、どうすべきなのか、何もしなくてよいのかが分かりにくくなってきました。

妊婦健診中は朗らかにされていた方が赤ちゃんを連れて来られると、表情が暗くげっそりとされている事があり、かねてより何か道しるべを提供したいと思っておりました。

実は、当院では分娩を取り扱っていた頃からこのような取り組みはしていたのですが、近年は特に上記の傾向が強くなってきており、こうした道しるべの必要性を強く感じるようになりました。

そこで当院では新生児科の専門医(新生児専門医と言います)を招いて「発育すくすく外来」を行っています。

「新生児科」というのは小児科の中の早産児や未熟児に関するスペシャリストです。早産児や未熟児は出生後も専門的な管理(発育や発達のフォローアップ)が必要で、新生児科のDr.はこうした児をずっと診てくれる専門家です。

発育・発達は早産児や未熟児だけに特有なものではなくて正期産の児(普通の生れるべき時に生まれた子です)にも平等に起こってきます。また、バリエーションが広いので自身のお子さんが正常なのか異常なのかが分かりづらかったりします。

当院に来てくださる新生児専門医の田中太平先生は、乳幼児の発育・発達に大変お詳しいので、診察した乳幼児が将来どうなっていく可能性があるか、ある程度推測できるようです(院長が傍で発育すくすく外来の様子を見ている限りでは、ですが)。ですから、ご自身の赤ちゃんを見て発育や発達の点で不安に思う事がありましたら、ぜひ受診してみてください。育児の上での色々な疑問に対しても専門的見地からお答えくださるので、大変納得がいくと思います。

生後2か月から始まる乳幼児予防接種も当院で実施しておりますので、乳児健診(発育すくすく外来)の受診とあわせてご来院いただくことも可能です。

月齢(年齢)ごとの「発育発達要注意!の目安」を表にまとめましたので、ご参考ください。

新生児専門医の田中太平先生は「頭の形」についても造詣が深いです。以前から「頭の形」にはご興味がお有りで、日赤愛知医療センター名古屋第二病院を退職された後に「頭の形」について研究を深められました。当院に受診された乳児でも斜頭症などの頭の変形について診断されています。また、種々の学会や基幹病院で頭の形についての講義、講演をされています。当院の発育すくすく外来でも、発育の他に頭の形を気にされて受診される方が時々出てこられましたので、当院が頭の形についての診療に対応していることをお示しします。

頭のかたちがいびつになる斜頭症の赤ちゃんも増えていますが、出生後早期から対策を立てれば大丈夫です。

斜頭症に気づいた時点からでもいいので、まずはご相談ください。

その予防法についても解説します。

加えまして、昨今、ビタミンD欠乏症のこども達が増えていますので、受診時にそのご説明もいたします。

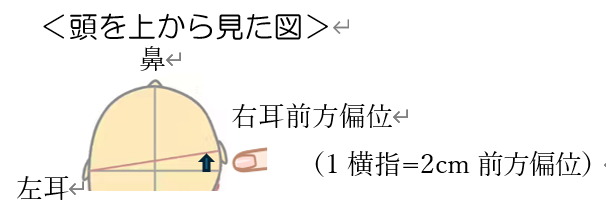

チェックポイントは頭の上から見た耳の位置です。まずは、頭のかたちが気になる時は、赤ちゃんの頭を真上から見て、耳の位置にずれがないか確認しましょう。

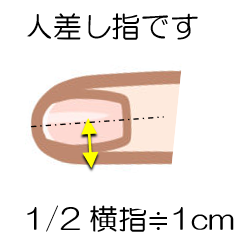

真上から見て、耳が1cm(1/2横指:指の幅半分)ずれていれば要注意です。

真上から見て向き癖になっている側の耳の付け根が2cm以上(1横指:指1本の幅)前方にずれていれば、矯正用ヘルメットが必要になる可能性が高くなります。

頭の形が気になる場合は、できるだけ早く受診されるのが良いと思います。3ヶ月までには一度受診してください。診察をさせていただいた上で、経過観察の必要性があれば、対応策をご伝授して経過観察となります。変形の度合いが大きい場合は治療対象となります。治療については然るべき専門施設で矯正用ヘルメットを作成し、その後は当院でヘルメットを微調整しながら、発育発達についてもフォローアップします。

■ 乳児期から、アイコンタクトを取りながらの声かけや読み聞かせを積極的にやりましょう。言語発達やコミュニケーション能力を育てるためには言葉のシャワーが大切です。

■ TVやスマホは3歳までなるべく見せないようにしましょう(米国小児科学会でも推奨)。 Youtubeのように「見ているだけ」で済んでしまう一方向性のコミュニケーションは避けて、言葉のキャッチボールを意識した会話など双方向性のコミュニケーションを心がけましょう。

■ 1歳を過ぎれば、積極的にお手伝いをしてもらい社会性を養っていきましょう。やれるようになったこと、お手伝いをしてくれれば褒めてあげましょう(自己肯定感アップにつながります)。

担当医 NICUスーパーバイザー 田中太平 先生

担当医 NICUスーパーバイザー 田中太平 先生

2023年3月に日赤愛知医療センター名古屋第二病院を退職した後、同年4月から「NICUスーパーバイザー」を起業。伊藤しあわせクリニック「発育すくすく外来」で、子ども達やご家族が「しあわせ!」「一緒にいて楽しい!」と思ってくれるようアドバイスをしています。

<所属学会・資格>

・日本新生児慢性肺疾患研究会 幹事

・日本周産期・新生児医学会 功労会員

・日本新生児成育医学会 功労会員

・東海Neoforum 顧問

Pediatrics International Best Reviewers Awards for 2018 を受賞

・小児科専門医

・新生児専門医

・NCPRインストラクター

<経歴>

昭和57年3月 秋田大学医学部卒業

昭和57年4月 名古屋市立大学小児科学教室研究員

昭和58年6月 名古屋市立東市民病院小児科医員

昭和60年5月 埼玉医科大学総合医療センター小児科 助手

平成 5年4月 聖霊病院小児科 医長

平成9年10月 名古屋市立大学 小児科助手

平成14年4月 名古屋市立大学 小児科講師

平成15年12月名古屋第二赤十字病院 小児科部長

平成20年4月 名古屋第二赤十字病院新生児科部長

令和5年 4月 NICUスーパーバイザー CEO

<日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院NICUにて田中先生が取材を受けた時の動画>

「発育すくすく外来」の時間帯の前に予防接種外来も開設しましたので、予防接種も同時に行えます。育児の不安と感染予防の一石二鳥です。ぜひ受診されることをお勧めします。第1、第2、第3の火曜日に行っています。

電話:052-823-4122